红色印记|这面锦旗背后,有这样一段壮烈的抗日历史……

日期:2023-04-13 17:14 来源:北京市退役军人事务局 字号:大中小

进入4月,位于房山区十渡镇的平西抗日战争纪念馆里人流如织,2021年改陈布展后的纪念馆面貌一新,吸引众多人前来参观。

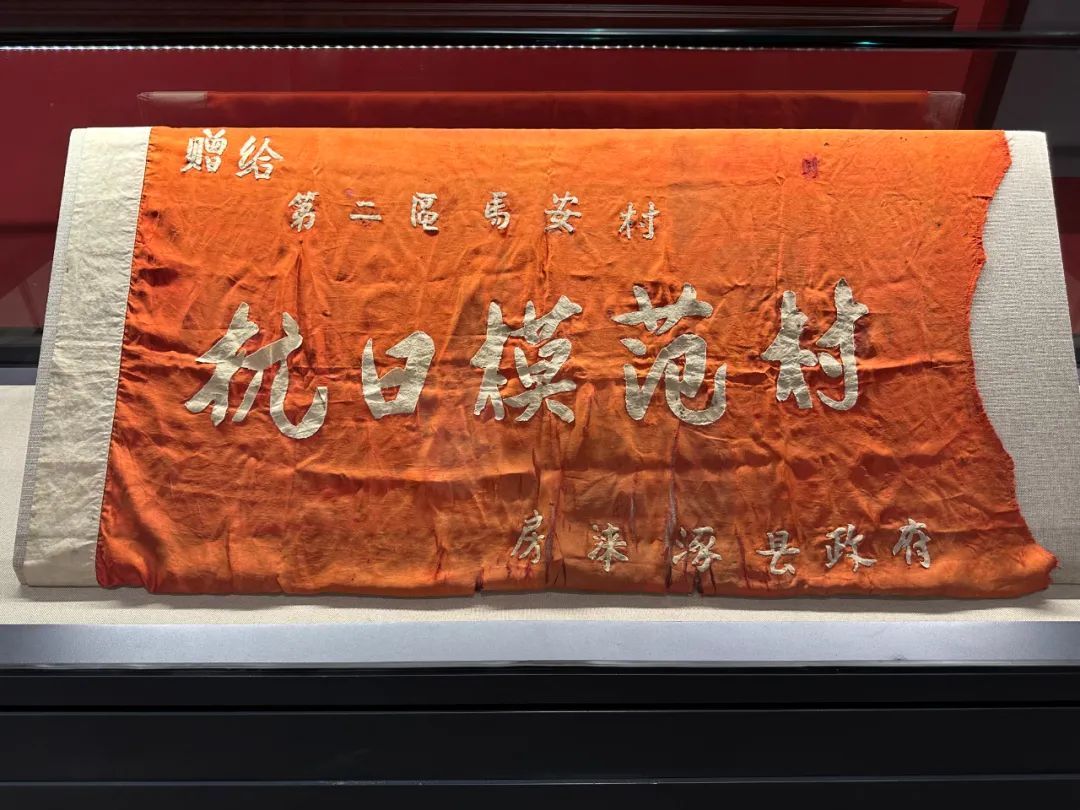

展馆讲解员郑淑棉正接待着前来参观的学生,她走到一面锦旗前,激动而深情地说:“孩子们,这面锦旗是1941年房涞涿联合县政府奖励给马安村的,表彰马安村人民在反扫荡中的英勇贡献。”

郑淑棉介绍的这面红色锦旗,是平西抗日战争纪念馆重要的革命文物之一,上面用白布条绣着几个大字“抗日模范村”。

房涞涿联合县政府授予马安村“抗日模范村”锦旗

1941年秋天,房涞涿联合县政府在十渡西庄村口的龙王庙召开授奖大会,县长王天瑞亲手将这面锦旗交给了马安村代理村长刘占辰,表彰马安村在反扫荡中机智勇敢、英勇杀敌、不畏牺牲的革命精神,马安村也成为平西的第一个抗日模范村。

这面锦旗背后又有着怎样的革命故事呢?这要从1940年说起。

1940年秋天,抗日战争进入十分艰苦的阶段。日军分成十二路对平西地区进行“大扫荡”,其中一路向十渡、马安一带奔袭。设在马安村的房良县政府不得不被迫转移。但当时八路军还有十万余斤储备粮食、一批重要文件以及32团的40多名伤员都无法及时转移出去。于是,隐藏物资、保护伤员的艰巨任务就落到了马安村党支部和乡亲们的身上。全村百姓在党支部领导下,将十万余斤粮食坚壁了起来,将重要文件隐藏起来,又及时地把40多名伤病员转移到山上,作了妥善安排。

房良县政府及大部队转移后,地方叛匪又猖獗起来,在马安东山头上盖起了炮楼,设置了据点,监视着马安村的行动,乡亲们根本没法为山上的伤员送药送饭,这可急坏了大家。马安村党支部书记刘德香召开会议商量对策:必须尽快将炮楼端掉。

平西地委工作人员合影

经过前后两次侦察,秋末的一天夜里,村长刘德忠带领13人的队伍,携两支长枪、一支短枪和几把砍刀,悄悄地摸到了炮楼前他们把炮楼紧紧围住,把枪架在了窗眼上,由村长刘德忠上前叫门。借着屋内微弱的灯光,队员们清楚地看到屋内仅三个叛匪。三个叛匪知道寡不敌众,乖乖举手投降。但没料到,还没来得及对叛匪处理,其中一个撒腿便跑,几个队员立即追了上去。叛匪狡猾地隐藏在一个坡下的瓜架上,但还是被小分队队员活捉。至此,一场端炮楼的精彩战斗画上了圆满句号。

炮楼端掉了,隐患消除了,乡亲们终于可以放心地为伤员送饭送药。经过精心调理,几个月后,伤病员全部康复,返回部队。坚壁的粮食无一粒发霉,隐藏的文件没有一份丢失。马安村人民凭借自身的英勇与智慧,有力支持了八路军的战斗。

1941年,敌人在西庄村又建立了临时据点,威胁各村给他们送粮、送肉、送菜、送柴。马安村党支部做出了周密安排,掩埋物资、设置岗哨、组织群众上山。最后,马安村不仅未让日军得到一粒粮食,还积极支援了抗日前线,保护和转移八路军伤病员,村自卫武装还与八路军并肩作战,抵御日寇。这引起了敌人的恼怒,他们放火烧毁了马安村470余间房屋。马安村人民非但没有被日军吓倒,而是更加坚决地武装起来,配合县抗日武装,组织民兵上山开展游击战,英勇杀敌。

在抗日战争中,马安村人民付出了巨大的代价和牺牲,他们以自己的实际行动赢得了“抗日模范村”的殊荣!