双拥故事会丨80年前的延安春节,背后竟还有这么多故事

日期:2023-02-09 17:15 来源:北京市退役军人事务局 字号:大中小

为更好地打造新时代双拥创建首善之区,北京市退役军人事务局在交通广播(FM103.9)推出双拥宣传栏目-双拥故事会,由交通广播资深主持人为大家讲述双拥人物事迹、红色家书、军旅风采、双拥史话等。

播出时间:每周一9:30-10:00

敬请收听!

导 读

《拥军秧歌》这首歌您熟悉么?

能跟着唱起来么?

虽说这歌词、旋律可能不少人张口就能来,但有个问题估计很多人就答不上来了,那就是:您知道这首歌是在什么背景下诞生的吗?这与咱们常说的“双拥”工作又有什么联系呢。

今天的《双拥故事会》为您讲述,80年前的延安春节,背后竟还有这么多故事!

做好群众工作 双拥萌芽初显

今天一开始啊,我先给您解释一下咱们常说的“双拥”到底是什么意思。

双拥,指的是拥军优属、拥政爱民。而双拥工作,说白了就是咱们党领导下的军民团结一家亲的那些活动。那么,这种活动是从什么时候开始的呢?

这是电视剧《热血军旗》的节选。

其实,自打八一南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪、也就是人民军队诞生的那一刻开始,咱们的人民军队,就与“双拥”工作紧紧联系在了一起。

您想,“人民军队”、“人民军队”,我们的军队都是来自人民、为人民谋幸福的,那么人民自然会拥戴,军队自然爱民。只不过,“双拥”这项工作的真正成型并写入各级的文件,还有一个历史发展过程。

南昌起义失败后,1927年9月9日,毛泽东发动了秋收起义,成立了中国工农红军。很多人一定对毛主席当年为这场起义写的词《西江月·秋收起义》印象深刻:

军叫工农革命,旗号镰刀斧头。

匡庐一带不停留,要向潇湘直进。

地主重重压迫,农民个个同仇。

秋收时节暮云愁,霹雳一声暴动。

秋收起义后,毛泽东建立了建立了井冈山革命根据地,并把对人民的态度当做为新军队和旧军队的本质区别。

就在那一年12月份总结战斗经验的时候,他首次提出了红军的三大任务,分别是:打仗消灭敌人、打土豪筹款子,同时要做群众工作。

后来,在红四军第7次代表大会上,他又把红军的任务明确为:打仗、生产和做群众工作。可以说,毛泽东反复提到的“群众工作”,就是双拥工作最初的萌芽。

那所谓群众工作到底是指什么呢?就是要组织群众,宣传群众、扩充队伍,为部队打仗提供支持帮助,而当年部队的群工部门也一直延续到了现在。

也就是在那一年的12月,著名的古田会议召开,会议又将“遵守三大纪律和六项注意、坚持军民团结”写入了决议。后来,六项注意又演变成了八项注意,而这首《三大纪律八项注意》也唱遍了全军:

军爱民,民自然拥军。

也正是因为有了人民的拥护,红军才取得了四次反“围剿”的胜利,成功进行了两万五千里的长征。

据不完全统计,仅从1937年到1938年底,边区人民就先后把八千多自己的子弟送入了抗战部队,并先后动员了三万多群众,开赴前线,参加交通、侦探、看护、担架等任务。

物资匮乏 矛盾频发

抗战进入相持阶段后,由于边区遭受了严重的经济封锁,物质条件变得越来越困难,再加上当时有些部队内部存在着一些主观主义、宗派主义的倾向,甚至有的人还保留了一些军阀主义的思想残余,以致于有些人把军队的地位看得远高于政府和人民,这就导致在一些基层部队军民关系出现了不少矛盾。

1939年冬,八路军留守兵团政治部主任莫文骅到驻永坪的警备四团检查工作。团长陈先瑞汇报说:战士向老乡借锅,老乡不借,还把锅沉到水塘里;炊事班到老乡家里做饭,老乡就把烟筒堵起来。莫文骅就给边区政府副主席打电报,希望边区政府帮助解决。最后,这些情况反映到了毛泽东那里。

为此,毛泽东召集部分中央、边区和八路军留守兵团领导进行座谈。

他首先严肃地批评了政治部主任莫文骅:“你们军民关系不好,自己不检讨,还向中央告状!军民关系发生问题,军队应先检讨自己,军队要拥护政府,要爱护人民;你们做地方工作的,也要拥护军队,照顾子弟兵!”

到了1940年下半年,毛泽东又在杨家岭召开了留守兵团座谈会:

毛泽东:“今天请各路诸侯来谈军民关系问题。来,这是咱们边区自己产的老刀牌香烟,大家边抽边聊!有什么意见,统统说出来!”

干部甲:“主席,现在老百姓越来越凶了,不给部队房子住,大冷的天只能让部队住在露天里!”

干部乙:“我听说一个团长敲一户老太太家的们,怎么叫都叫不开,让那位团长在外面冻了半天!”

干部甲:“您说,我们辛辛苦苦保卫边区,没功劳也有苦劳吧?群众怎么就不理解呢?动不动就要拉我们去见您和朱总司令评理!”

毛泽东:“呵呵,你们有没有想过这么一个问题:自从盘古开天辟地以来,只有老百姓怕军队,见了兵就跑就躲。历史上的历朝历代,也只有军管民、没有民管军的事。那你们说,今天咱边区的老百姓竟敢批评军队,这是好事还是坏事呢?我看是天大的好事!我们军队有群众当老师了,有他们帮助监督,你们搞军队工作的同志就不会犯大错误!”

经过毛泽东的一番开导,大家豁然开朗,不仅认识到了自己的错误,还摆正了军民之间的位置。

不过,这军民矛盾也不是一天两天就能解决的,更何况,光态度端正了,也解决不了物资匮乏的问题啊,老百姓自然会觉得自己的日子越过越穷是因为还要养军队。

就说1941年的6月吧,一位农民的驴子被雷电劈死了。之后这位农民逢人便说:“老天不睁眼啊,咋不打死毛泽东!”边区保卫部听说后要追查这个农民,可毛泽东却阻止了他们,反而说要想想自己做了什么错事引起群众的反感。

后来总算查明了原因:原来是因为公粮交多了——那一年军队向老百姓征了二十万担粮食,人民负担太重,当然会有怨气。

当然,军民关系的不融洽在那时并不是主流,但还是引起了军委与陕甘宁边区政府的高度重视。

1942年10月至1943年1月,中共中央西北局和八路军留守兵团分别召开了高级干部会议和军政干部会议,决定在1943年春节期间由留守兵团各部队和边区各级政府共同发起“拥军拥政运动月”。

先是边区政府发布了《关于拥护军队的决定》和《关于拥军运动月的指示》,规定1月25日至2月25日为“全边区拥军运动月”,并规定每年春节前后,对边区驻军进行隆重的慰劳慰问。

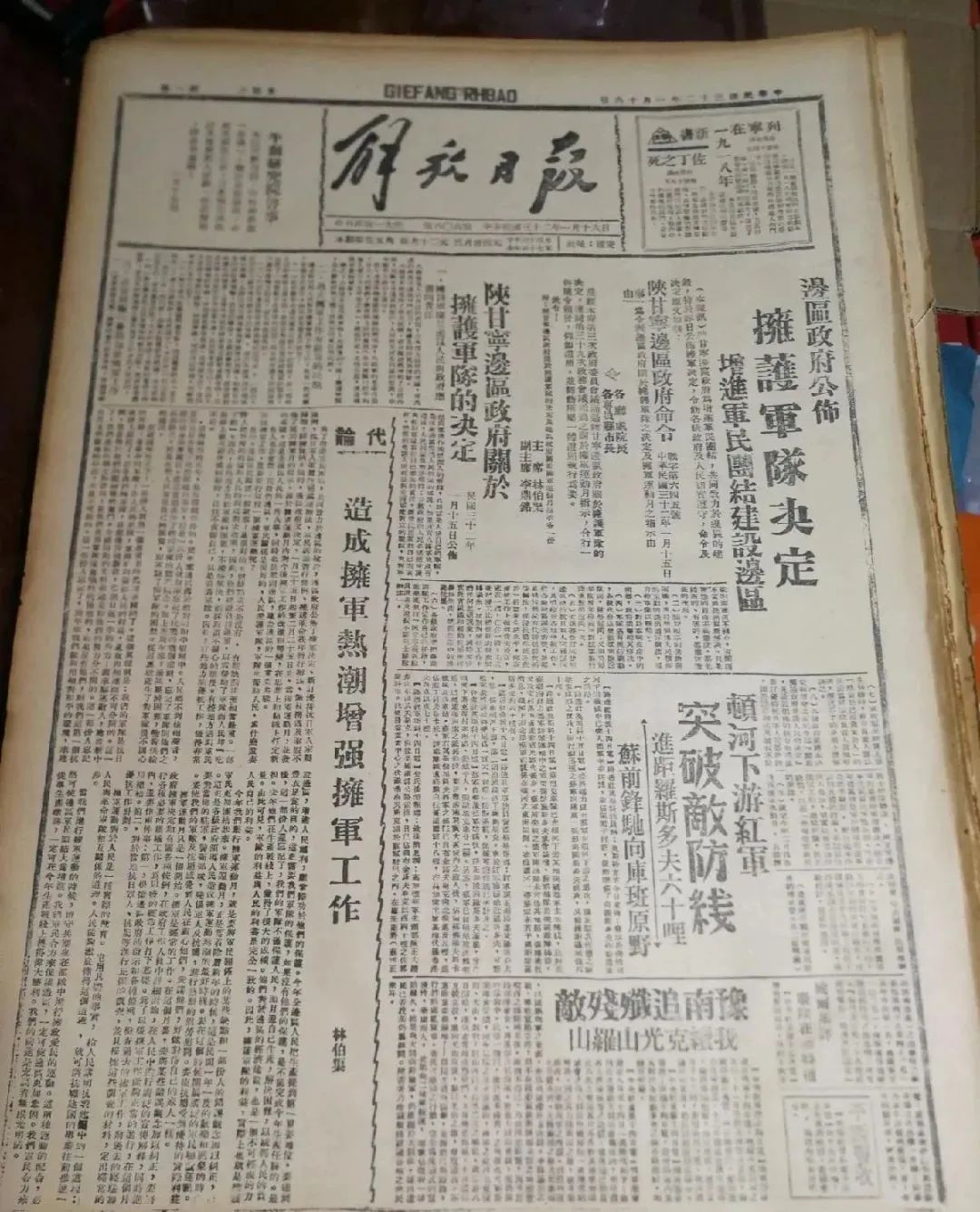

1943年1月16日解放日报

紧接着,八路军留守兵团司令部、政治部也发布了《关于拥护政府爱护人民的决定》和《关于拥政爱民月的工作指示》,规定2月5日至3月4日为“部队拥政爱民运动月”,2月1日,又在延安《解放日报》上公布了《拥政爱民十大公约》,轰轰烈烈的“拥军优属月”和“拥政爱民月”运动在边区开展起来了。

在“拥军优属月”运动中,边区各级政府都举行了扩大的政务会议,邀请部队同志参加,进行认真的自我批评,检讨了政府部门过去对军队认识不够、尊重不够、爱护不够的行为。

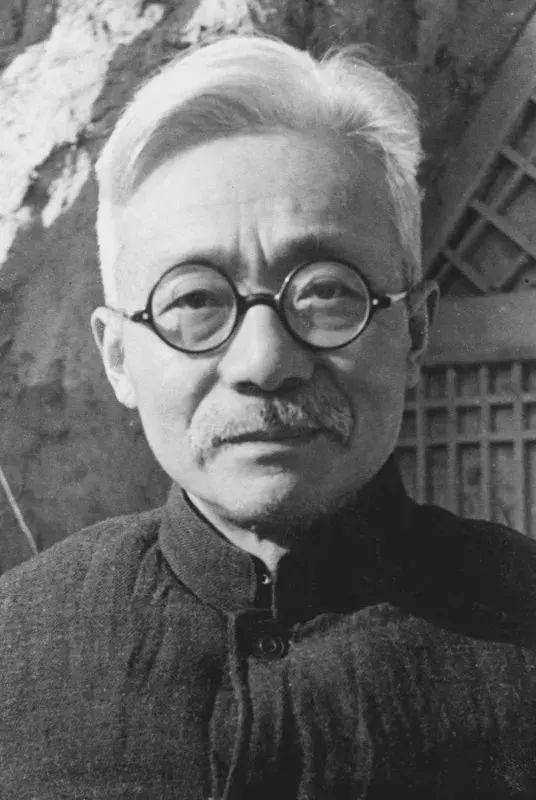

边区政府还动员群众支援军队搞生产,主动借给官兵生产工具,保障粮草供应。当时,边区政府主席林伯渠还亲自率领慰问团,到南泥湾359旅慰问。

林伯渠

“拥军优属月”还没结束,“拥政爱民月”运动就如火如荼地展开了:留守兵团开展了军民联欢活动和清理旧案活动。

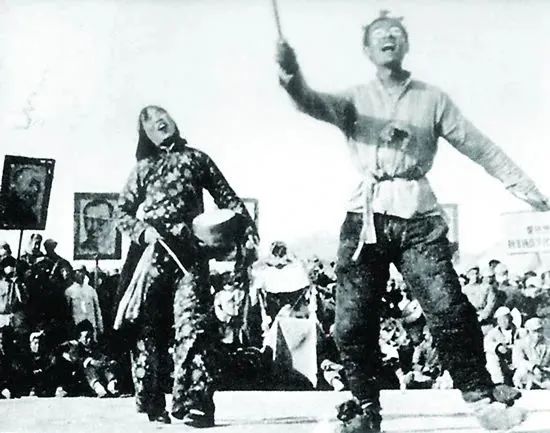

兵团向边区政府和群众写贺信、发贺年片、送春联、送年画、送锦旗、送匾牌、与老乡会餐。各部队还组织了秧歌队,一路扭着秧歌,给政府工作人员和群众拜年。

当时,359旅条件好一些,下属各个单位到贫困户家庭慰问时,都会带着米和面。要知道,自古以来,都是老百姓给军队送粮食,从来没有遇到过军队给老百姓送粮食的情况,这件事在当地着实引起了不小的轰动。

与此同时,部队各级都开始认真地进行了纪律大检查,在军民大会上,他们把违法乱纪的事情,一件一件讲出来,向群众做了公开检讨。

此外,干部还会带队,到政府部门和群众中去,逐门逐户访问,征求意见。比如359旅的王震就亲自带着保卫科长、军需科长等人,专门到边区政府解决土地问题,以前没有解决的问题,竟然在半天之内全都解决了!当地老百姓们到处宣传说:“八路军就是天下最好的军队!”

纪律大检查之后,兵团又进行了物件送还和赔偿活动。部队过去借老百姓的物件,不仅一件不落地都送还了,损坏了的还会照价赔偿、分文不少。

此外,为了解决群众日常的生活困难,战士们还参与到了帮群众砍柴、挑水、修补房子、救济难民的活动中。部队自身也开始大规模地从事生产,做到了完全自给或部分自给,目的就是减轻人民的负担。

一个班长在拥政爱民大会上讲:“我们是边区的子弟兵,就是像人民的儿子,我们要做好子弟。” 战士们帮老百姓锄草,锄得又快又细。有些不大会锄草的战士,则会虚心向老乡们学习。老乡们纷纷夸奖八路军:“既能打仗,又能生产,又能与人民打成一片,从古到今哪里有过这样的军队?”

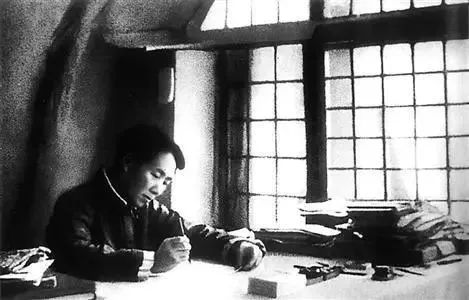

也是在那一年,住在延安的毛泽东,从杨家岭搬到了更北面的枣园。作为中国共产党的领袖,他从不以领袖自居,而是常称自己为“枣园的居民”。

1943年春节前夕,他得知枣园乡有24位60岁以上的老人,其中两位还是正月十五的生日。于是元宵节当天,毛泽东等中央领导特意在中央机关餐厅招待了24位老人,同时为过生日的两位老人祝寿。毛泽东不仅亲自到门口迎接,还在席间一一给老人敬酒,祝他们延年益寿。

军民一家亲 文艺来助力

欢庆春节,自然少不了文艺演出。

1943年春节的时候,延安文化界专门组织了文化劳军团,像萧三、艾青、柯仲平、丁玲等文艺工作者都深入部队,慰问子弟兵。而边区群众则赶着猪、牵着羊,抬着衬衣、鞋袜、毛巾、肥皂等各种各样的礼物,到部队联欢慰问。

在留守兵团机关门口的操场上,高跷队、秧歌队,舞狮子的、耍杂耍的,整日不断,锣鼓声、鞭炮声、唢呐声、欢笑声,响彻一片。春节期间,延安的大街小巷、男女老少,到处都唱着这首《拥军秧歌》

说起这首歌,它的创作者是有“小调大王”之称的音乐家安波,他也是中国音乐学院的首任院长。当年为了推动拥军爱民工作,他选用了陕北民歌《打黄羊》的曲调,填词编曲了这首《拥军秧歌》。由于曲子接地气,歌词又朗朗上口,所以很快就脍炙人口。

其实,当年脍炙人口的歌还不止这么一首。因为早在1942年5月的时候,毛泽东在延安文艺座谈会上就号召广大文艺工作者到工农兵群众中去,为工农兵而创作。于是,延安文艺界掀起了一场文艺大众化的热潮,一场“新秧歌运动”应运而生。

咱们都知道,陕北有许多民间艺术,其中闹秧歌的群众基础最为深厚。秧歌您肯定都看过,它集舞蹈、歌唱、角色扮演为一体,表演起来喜庆又热闹,是延安老百姓过春节时的必演项目。

于是,文艺工作者们也纷纷接上了地气儿——1943年春节期间,鲁迅艺术文学院一改过去只重视大型节目和剧场演出的惯例,开始学习和采用陕北秧歌等民间艺术形式,创作了《兄妹开荒》、《夫妻识字》等一批新秧歌节目。

特别是这首秧歌剧《兄妹开荒》,它将浓郁的乡土气息、新型的农民形象与欢快的劳动场面诙谐地融为一体,生动活泼又富于情趣,在延安各阶层民众中引发轰动效应。

毛泽东看过表演后,高兴地称赞其“像个为工农兵服务的样子”。对了,这首歌的作曲者和《拥军秧歌》的创作者一样,都是安波。

在“新秧歌运动”中,还孕育出一批旋律优美、脍炙人口的红色经典文艺歌曲。比如,由贺敬之作词、马可作曲的《南泥湾》就是其中的代表作。

1942年冬,农民李有源以陕北民歌《骑白马》为曲调,编出了《移民歌》歌颂党和毛主席。

等到了1943年春节闹秧歌时,他的侄子李增正在佳县山城第一次公开演唱了这首歌。《移民歌》后来经文艺工作者加工,便成了这首唱红了全中国的《东方红》:

可以说,以“新秧歌运动”和春节秧歌演出为标志,陕北传统秧歌被注入了新的生命力,一批宣传革命理念、歌颂革命领袖、弘扬革命精神、讲述革命故事的红色经典文艺作品广为流传,成为了延安红色春节文化中一道亮丽的风景线。

而这些歌曲歌颂的双拥运动,也大大改善了军政、军民关系,为边区战胜严重困难、巩固持久抗战打下了坚实基础。

为促进双拥运动深入开展,1943年10月,在枣园的窑洞里,毛泽东为中央政治局起草了《关于减租生产拥政爱民及宣传十大政策的指示》,指出:“各根据地党委及军政领导机关,应准备明年阴历正月普遍地、无例外地举行一次拥政爱民与拥军的广大规模的群众运动”、“以后应于每年正月普遍举行一次”。

这也标志着双拥运动正式成型,从此之后,双拥运动推广到了各个抗日根据地,后来又推广到了各个解放区,再后来,双拥运动逐步形成制度,一直延续至今,成为我们党和军队的优良传统。