双拥故事会丨沂蒙为什么出“红嫂”?那背后可是军民过命的交情

日期:2023-02-08 16:49 来源:北京市退役军人事务局 字号:大中小

为更好地打造新时代双拥创建首善之区,北京市退役军人事务局在交通广播(FM103.9)推出双拥宣传栏目-双拥故事会,由交通广播资深主持人为大家讲述双拥人物事迹、红色家书、军旅风采、双拥史话等。

播出时间:每周一9:30-10:00

敬请收听!

为什么沂蒙人民和人民军队会结下生死与共的情分?

是谁不顾世俗的眼光救助重伤的战士?

多少革命者的儿女被她们抚养成人?

30多个女性又是怎样创造出凭空架桥的奇迹?

今天的《双拥故事会》为您讲述,沂蒙“红嫂”背后军民过命的交情。

这里所说的这个沂蒙到底在哪儿呢?它是指以沂蒙山区为中心、以今天的临沂市为主体的山东省的东南部地区。说起这片土地,那不可谓不神奇。不少圣贤奇才都诞生于此,比如曾子、荀子、诸葛亮、王羲之、颜真卿等等,而在抗日战争和解放战争时期,这里作为革命老区,也培养了无数的英雄儿女。

陈毅元帅曾深情地慨叹说:“我就是躺在棺材里也忘不了沂蒙山人。”

那么,当年沂蒙山的人民都为我党的革命斗争做了哪些贡献呢?

沂蒙精神永难忘

有这么一组数字:革命战争年代,沂蒙山区生活着420万人,其中有20万人参军入伍,120万人参战支前,10万先烈血洒疆场。

可以说,那里乡乡有红嫂,村村有烈士,而他们大无畏的革命精神后来则被概括为沂蒙精神,习近平总书记又把这种沂蒙精神的特质高度概括为“水乳交融、生死与共”。

说起来,“生死与共”这个词儿形容的可不是普通的人际关系,没点儿过命的交情绝对不敢这么说。

那么,沂蒙百姓与人民军队的这种交情又是源自哪里呢?这就要从抗战说起了。

想必大伙对侵华日军的“三光”政策都了解,简单说就是“杀光、烧光、抢光”。

但事实上,侵华日军的恶行,又远比这冷冰冰的六个字残忍得多。

当时侵华日军到临沂后,仅仅一天,就屠杀了3000多老百姓。有一首诗是这么形容当时的惨状的:“沿城人家数千户,鸡犬草木同时死。十家已烧九家室,一时草死木皆枯。”

而就是在这样一种恐惧和绝望的笼罩中,八路军来了。

八路军不仅粉碎了日军的多次扫荡,还帮老百姓重修房屋、照顾病患、下田种地。这支队伍,就像是一块擎天的巨盾,为当地老百姓筑起了安全堡垒。

沂蒙的百姓是淳朴的——你们对俺们好,俺们就要加倍报答:压箱底攒着过年做新衣裳的布匹,他们都捐出来做军装;土炕上最后一床还打着补丁的薄被,也要拆了改成担架;家家户户舍不得放米的粥清得见底,为的就是多省下一点口粮送到军队;一张张山东大煎饼,成了那个缺衣少食年代里,战士们最美味的食物。

当时临沂流传着一段顺口溜:

“母送儿,妻送郎,最后一子送战场。一口饭,做军粮,一块布,做军装。最后一件老棉袄,盖在担架上。”

乳汁救伤员

小伙子都上了战场,后方的巾帼也不让须眉。当八路军小战士身负重伤,贫困的农民大嫂会用什么当做营养品?

庄新民是一名八路军小战士,1940年,只有十几岁的他接到上级命令:换上老百姓的衣服突围转移,躲避日军大扫荡。

然而在转移过程中,他不幸和队伍走散,在山里又被石头和荆棘弄得满身是伤。

更不幸的是,他后来又和一批百姓被日军抓住,被当做苦力帮日军搬运物资。

被抓的群众中,有一位叫做李开田的农民,他看到年轻的庄新民浑身是伤,为了帮助这个可怜的孩子,他便在日军面前与庄新民伪装成了父子。

搬运完物资之后,李开田和庄新民被日军扔在了泰安,此时他们已被日军抓走了近一个月的时间。由于没有得到及时的治疗,庄新民身上多处伤口化脓严重,高烧不退、昏迷不醒。李开田就背着他辗转回到了自己的家乡——沂南马牧池村。

看到丈夫带着一个重伤的八路军回了家,妻子明德英二话不说就把庄新民藏到了自家的窝棚里。

明德英是个苦命的女人,她不仅出身贫寒,小时候更是因为一场大病成为了聋哑人,后来她嫁给了老实憨厚的李开田。

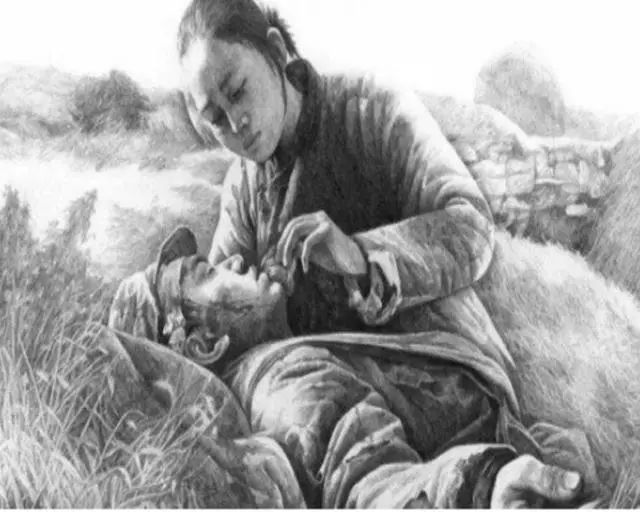

明德英(左)

抗日战争爆发以后,明德英亲眼目睹了日军的残暴,更是亲眼看到了八路军的英勇,正是因此才毅然勇敢地和丈夫保护起了庄新民。

此时的庄新民已经奄奄一息,急需补充营养。可是明德英家连温饱都成问题,哪儿来营养品呢?

这时正在哺乳期的她突然想起自己还有奶水,这不就是最好的养分吗?

庄新民后来回忆说:她那个奶水弄到碗里给我吃,小弟弟饿得要命她也不给他吃,我也不会说话、也说不动,我就……

自己的孩子宁可饿到大哭,也要先把奶水喂给庄新民,虚弱的庄新民说不出话,只能哭着把奶水喝了下去……

之后,明德英还为他杀了家里仅有的两只鸡,并且每天用盐水为他擦洗伤口的脓水,硬是把他从死亡线拉了回来。

康复后,庄新民要出发寻找大部队了,离别前,他含泪跪在地上向夫妇俩告别。

分别之后,他们又再次相见了吗?答案是肯定的,不过这已经是1955年的事了。

那时,庄新民已经成为了上海的一名厅级干部,他多番辗转又回到了沂蒙,找到了明德英两口子,不仅给他们送钱送物,待他们像一家人,甚至还把李开田接到上海住过一段时间。

1995年,明德英因病离世。

庄新民在家中设下灵堂为她守孝、祭奠,之后的每一年他都会回到沂蒙给明德英扫墓。

哪怕到了自己的弥留之际,他都没有忘记嘱托自己的子女:以后也不能忘记这份恩情,要永远记住是“沂蒙红嫂”救了自己,要铭记革命老区人民的付出。

自告奋勇帮养娃

当战士把生命交给了国家和人民,他们的孩子怎么办?“临时母亲”挺身而出,她哪儿来的自信和勇气承担这么重的任务呢?

1939年6月,日寇对山东地区进行“大扫荡”,中共山东分局和八路军第一纵队司令员徐向前率领机关人员,转战来到沂蒙地区的东辛庄村。

那里不仅位置隐蔽,群众基础也好。而随着部队一起来的,还有27个抗战将士的子女们,他们最大的七八岁,最小的才出生3天。

那时候,部队的生活条件很恶劣,因此孩子的母亲们根本就没有奶水,所以这些孩子大多数都瘦弱不堪。

这时,村里一位老大姐坐不住了,她向徐向前提议:

首长,这些孩子整天跟着你们也不是办法,大人们都在整天忙着打鬼子,哪有时间照顾他们?我看倒不如将孩子们分散到一些可靠的群众家里帮忙养着!而且鬼子来扫荡的时候,孩子们也好躲藏,部队也能安心转移不是?

在那个抗战时期,主动要求照顾这么多孩子可是相当辛苦和危险的,这位老大姐哪儿来的热情和自信呢?

王换于

这就和她的人生经历有关了——

这位叫王换于的大姐出生于贫苦的农家,19岁那年,由于家里太穷了,她被父亲以两斗谷子的彩礼,嫁到了一个姓于的大户人家。

抗战爆发后,沂蒙山区各地在我党的领导下,掀起了抗日热潮。一直渴望改变命运的王换于毅然加入了革命队伍。

由于她性格直率、办事干练,而且革命意志也很坚定,所以在1938年,党组织批准她加入了中国共产党,那时她已经50岁了。

入党自然是要登记的,可当时王换于并没有名字,只有一个“于王氏”的称呼,负责登记的干部想了想说:“你娘家姓王,夫家姓于,你是夫家用两斗谷子换来的,要不就叫王换于吧!”

于是,王换于有了属于自己的名字,也找到了自己的信仰。

在她的影响下,她的长子、次子和大儿媳也都在不久之后加入了中国共产党,而她家也成为了当地著名的抗日“堡垒户”。现在您明白她一心想为八路军分忧的心情了吧?

办战时托儿所

就这样,东辛庄抗日战时托儿所在王换于的张罗下,在1939年10月成立了。

那时候大人都吃不饱,自然奶水也不会太多,所以王换于就挨村挨户地打听,谁家的孩子夭折了,她就动员那个母亲收养一个需要哺乳的孩子。

至于大一点的孩子,她就把他们送到可靠的、还算富裕的群众家抚养。

短短5天不到,她就将27个孩子全部送到了合适的家庭暂时抚养。

当然,作为抗日堡垒户,王换于自己家自然要以身作则,他们一共收养了7个孩子!

其中就包括罗荣桓的女儿罗琳、徐向前的女儿小何、胡奇才的儿子胡鲁克和胡鲁生、赵志刚的儿子赵国桥,还有艾楚南的女儿艾鲁琳。

虽说王换于家是当地的大户,但因为年景不好,一家人的生活也很困难,王换于的两个儿媳妇本来各自都有孩子,现在突然又来了7个,吃饭立马就成了大问题。

很快,王家的存粮就见了底,最后连来年要用来播种的种子粮都吃光了。

可就算是这样,王换于也没有想过要将孩子们送到其他群众家里抚养。没粮了就四处借,粮食少了那就大人不吃、给孩子们吃。

有一次,王换于到一户老乡家去看望被寄养的烈士后代,发现因为这家母亲缺少母乳,孩子瘦得不像样。

而当时王换于的二儿媳刚好在哺乳期,于是她便将这个孩子又接回自己家中抚养,可二儿媳的奶水也不够,自家孩子都吃不饱,就更别提别家孩子了。

这时,婆婆发话了:

“孩子是烈士的后代,让咱的孩子吃粗粮吧!把奶水都给这孩子喝!咱的孩子没了,还可以再生,可是咱可不能让烈士断了根呀!”

于是,二儿媳将母乳全都给了烈士的孩子,而自己的两个孩子全都不幸夭折了。

但这还不是全部,为了照顾革命后代,王家前后一共夭折了四个孩子。

而为了躲避日军扫荡,王换于还带着两个儿子在山里挖了两个大山洞,只要鬼子来了,她就和儿媳妇们带着孩子躲进山洞里,而她则会守在洞口外面站岗,两个儿媳在里面哄孩子。

从1939年秋到1948年底的9年多时间里,战时托儿所先后接收了86名革命后代,他们都在王换于的呵护下健康长大,没有一个孩子受到伤害。

“谁言寸草心,报得三春晖。”新中国成立后的几十年间,遍布在祖国各地的王换于的“儿女”们及他们的亲生父母,从未忘记过王换于的养育之恩。

王换于在世时,他们经常给她寄各种东西;还有一些人常到山里来探望她。

1989年,王换于因病逝世,享年101岁。

2003年,“沂蒙母亲王换于纪念馆”紧挨着王换于老宅的隔壁建成,原国防部长迟浩田亲笔题写了馆名。

纪念馆建成后,当王换于的“儿女”们从全国各地来到这里时,每个人都是长跪不起。

双肩扛起火线桥

当抗战胜利结束、解放战争打响后,沂蒙的妇女们依然奋战在支援前线的第一线。

孟良崮战役前夕,解放军在面对一条没有桥的大河时,这些女性都做了什么呢?

1947年5月13日,孟良崮战役打响。这场战役足足打了3天,国民党五大主力之一的整编第74师,上至师长、下至马夫,三万两千多人没有一个漏网,全军覆没。

在这场包围与反包围的拉锯战中,为了抢在敌人前面做好战斗准备,1947年5月12日下午,也就是战役打响的前一天,时任沂南艾山乡妇救会长的李桂芳,接到了上级指派的任务——天黑之后,部队要通过他们乡附近的汶河,他们必须在5个小时之内,在河上设法架起一座桥,以保障进攻孟良崮的部队顺利通过。

说实话,这个任务对于当时的李桂芳来说真有点难办。因为当时沂蒙山区的青壮劳力都去支援前线了。李桂芳联系了各村的妇女,一起商量对策,后来接受采访时她回忆说:

搭桥的材料很多、工序也很多,都不具备,时间也不允许,那咱就想个简单的办法吧。

晚上九点钟左右,一支解放军的队伍来到了汶河边。看着湍急的河面上竟然空荡荡的,解放军首长急了,他问前来迎接他们的李桂芳:“你们村的男人们呢?怎么也不提前搭一个桥呢?这不要耽误大事了嘛!”

然而李桂芳却非常淡定,她大手一挥——

我说架起来!也就是一两分钟,这个桥就架起来了。他一看,一个桥出现了,“哎呦,你用什么办法,刚才没有,怎么这么快啊?”我说办法很简单,人站在水里当桥腿,肩扛着门板当桥板,就这样搭起来的。“都是什么人啊?”我说都是妇女,大娘、大嫂子、识字班大姐!

没错,李桂芳和30多名妇女想出来的主意就是:自己跳进河里,扛着借来的门板,用肩膀在汶河的河面之上架起一座木板桥!

当时虽然已经到了晚春时节,但北方的昼夜温差依然很大,特别是夜里,河水依然冰凉,这些妇女们却毅然跳进了河里,水位最高的地方甚至漫过了她们的胸口,冻得大家瑟瑟发抖。

解放军首长愣住了,他不忍心踏上这座桥,决定让部队趟水过河。但是李桂芳却大声说:“快过河吧,你们打仗是坚决完成任务,俺们这也是在完成任务!”

由于时间紧迫,首长没有再多说,他紧紧地握了握李桂芳的手,连说了两声“谢谢”,然后下令部队过河。

战士们在通过人桥之时,都会互相提醒着:“前面是妇女同志们搭的桥,一定要轻踩、慢跑、走中间!”

部队过桥用了一个多小时,在这段时间里,李桂芳和这些妇女们,用肩扛、用背顶,始终维持着“人桥”的稳固。

不少战士在渡河之后,默默地转身,向着水中的这群“红嫂”们庄重地敬礼致敬,然后火速奔向孟良崮战场。

四天后,国民党整编第74师全军覆没。

相比战役期间,九十多万支前的沂蒙老乡所做的贡献,李桂芳和三十多名妇女们的这段小插曲,看起来好像微不足道,而她们自己也觉得这没有什么可炫耀的。

直到上世纪60年代末,一个剧组来到临沂体验生活时,李桂芳才跟他们谈到了这件事。

晚年的李桂芳曾感慨说:当年架桥的妇女们,有的人怀有身孕,还有的人曾因为受寒过度,最终落下了终身残疾,不能生育。但当年所有的人都认为,为了革命的胜利,个人的牺牲是值得的。

当我们听完今天的故事,再次回顾抗日战争和解放战争的历史时,应该就可以回答很多人的疑问了:为什么日军和国军的装备如此精良,却最终会轰然溃败?

我想答案很简单:他们陷入的是人民战争的汪洋大海——八路军和解放军的身后,有着广大人民的支持。而世上有一条亘古不变的真理,那就是:人民必胜。