双拥故事会丨一根竹竿记录下的一场人民战争

日期:2023-02-08 10:20 来源:北京市退役军人事务局 字号:大中小

为更好地打造新时代双拥创建首善之区,北京市退役军人事务局在交通广播(FM103.9)推出双拥宣传栏目-双拥故事会,由交通广播资深主持人为大家讲述双拥人物事迹、红色家书、军旅风采、双拥史话等。

一个普通农民怎么会卷入一场大型战役?

为什么说敌人的飞机再怎么狂轰乱炸,也挡不住他的运粮小队?

多达100万兵力参与的大战役,我党是靠着什么调动了500万民工支援的?

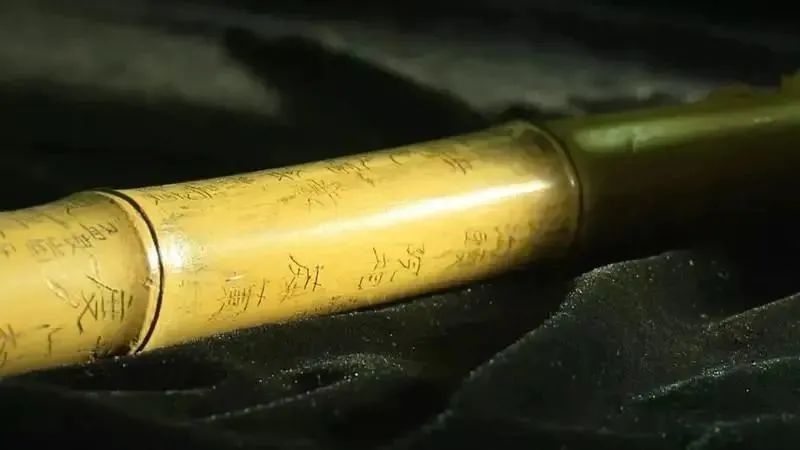

话说在山东莱阳市的历史博物馆里,有一个“国家一级革命文物”的展位,那里有一根小竹竿经常会吸引游客的注意。

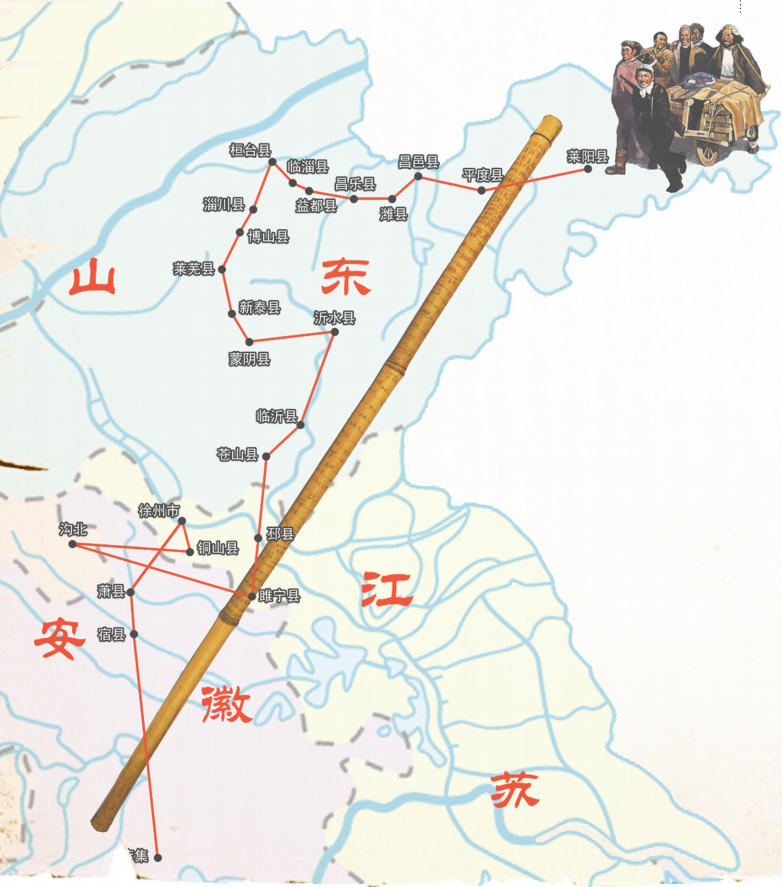

这根小竹竿上刻满了密密麻麻的小字儿,竹竿的顶端刻着“出发点:山东省胶东地区莱东县陶障区”,后面又是一连串的地名,从山东临沂到江苏徐州,再到安徽的濉溪口。

在这么一根小竹竿上,竟然写了八十八个地名,横跨了四千多公里的国土。这根竹竿到底经历了什么?这些字代表了什么含义?它们又是谁刻的呢?

一支竹竿刻记出车轮滚滚支前路

咱接着开头竹竿的故事说。

这根竹竿可是不一般,它上面记载的地点就是淮海战役里重要的运粮点。

按理来说,记载着这么重要信息的竹竿,它的主人肯定我军的重要领导吧?还真不是。

它的主人唐和恩其实就是山东莱阳的一个普通农民。

唐和恩

那一个农民是怎么和淮海战役连在一起的呢?

咱们还是从淮海战役说起,这场战役在国民党那边儿叫“徐蚌会战”,是解放战争里最重要的战争之一。

当时,国民党的势力眼看着要不行了,虽然国军宣布对我党进行正式防御,但我党的势头还是越来越盛。

在1948年9月,解放军攻打济南,打下了国民党设重兵防守的坚固城池,打得国民党弃城而逃,只剩下了山东青岛的几个小据点。

在济南那一仗打赢了之后,解放军准备继续挥军南下,解放淮海地区。

俗话说,三军未动,粮草先行,中央军委相关的负责人员就早早地布下了命令。要求华北野战区准备至少两个半月的粮食和物资。

然而,淮海战役的规模有多大,事先谁也没有准确的估计,直到战争开始后,指挥官们才发现,粮食真是个大问题。

那头儿指挥官们在为粮草发愁,而在山东的解放区,老百姓们则迎来了土地改革后的第一个大丰收。

在山东省莱东区的一个小村里,有位农民正在农田中忙碌着收割庄稼,突然,他听到村里要组织民工队要到淮海前线去帮助运粮食,就立即放下了自己的农活,急急忙忙的跑去村支委会去报名、请战。

而这个农民正是前头提到的唐和恩。他是个思想进步的年轻人,早在1947年就加入了共产党。这不,一听说淮海战役需要民工帮忙运粮食,他就立刻响应组织的号召,义无反顾地加入到了运粮前线的小队里,还当上了小队长。

这些支前民工带着他们的“三件套”就上路了,那就是:狗皮、蓑衣和葫芦瓢。狗皮保暖,蓑衣抵挡风雨,葫芦拿来喝水。

不过唐和恩还额外带了一件东西,就是他的小竹竿。

唐和恩的竹竿

在1975年拍摄的电影《车轮滚滚》里,以唐和恩为原型的民工大叔就给大家讲了这个竹竿的故事。

以唐和恩为原型的电影人物形象

只不过,当时的唐和恩还没想到,这根小竹竿将会和他一起经历那么多的艰难岁月。

一开始,他们小队的工作进行得还是挺顺利的,运输的分工安排合理,效率也很高。

然而,随着战争的进一步发展,情况就变得复杂了起来。

一开始,只是华东野战军在江苏徐州作战,后来,中原野战军和华中、豫皖苏地区的地方部队纷纷加入战斗。

人多,需要的粮食和弹药也就更多了。唐和恩的运输小队,也就不得不跑得更远、去更艰苦的地方运粮。

小推车推出来的战争奇迹

唐和恩坚定地向上级保证:解放军打到哪里,我们就支援到那里;前线需要什么,我们就运送什么。

然而,这个保证的难度却超乎他的想象。在淮海战役里,唐和恩的运输小队到底有多难呢?

有战争自然就会有伤亡。您别看唐和恩的小队是在后线运输的民工,稍微不小心还会遇到生命危险。

有一次,唐和恩的小队走到了山东临朐县附近,突然遇到了一个大泥坑,车队一下子就陷到了坑里面。

虽然大伙努力了很多次,但是最后不仅绳子被拉断了,唐和恩更是一头栽进了泥坑里面。他的嘴角磕破了,牙齿也被磕掉了一颗。

看到他这么狼狈的模样,旁边的工友想要上去帮忙,但却被唐和恩拒绝了。

唐和恩顶着缺牙儿,笑眯眯地说:前方的战士身上穿个窟窿都照样冲锋,咱磕掉个牙算啥。一句看似风趣的话,仔细品味,里头的辛酸滋味恐怕只有当时的人才能体会到了。

在唐和恩爬起来以后,又继续和同志们一起并肩前进。

还有一次,在一个冬天的下午,正在前进的唐和恩的小队被一条好几十米宽、结着薄冰的冰面挡住了去路。

这个时候,小队面临着一个重要的抉择,如果绕道而过,则要多走二十公里的路程;如果直接蹚着冰河过去的话,不仅可以少走路,还可以节省两三个小时的时间。

疯狂咆哮着的西北风似乎也在考验着唐和恩的选择。他望着眼前的河水,看着旁边一辆辆的运粮车,也是急得双眼冒火。这个时候,工友们纷纷说:红军二万五千里长征,爬雪山、过草地都能行,咱们还能被这条河沟挡住吗?

这些话语坚定了唐和恩的信念。他立即就脱下了棉衣、扛起了一包粮食,带头跳下了河,自己冲在最前面破冰探路。

后面的民工也是紧随其后,有的扛粮,有的抬车,在齐腰深的河水中,忍受着刺骨的寒冷缓慢地前行。

这时候,老天爷似乎还想考验考验他们,风雪竟然越来越大。队员们的脸冻得青紫,身体无法控制地颤抖。

但是,他们互相帮助扶持、鼓励,最终成功抵达了对岸。

然而,还没等大家换身衣服,更加严酷的考验就来了:在狂啸的暴风雪里,敌人的飞机正在靠近他们。

为了躲避飞机的轰炸,唐和恩和队员们迅速疏散,在敌机的轰炸和恶劣天气的双重的考验下,这支小队竟然按时将粮食送到了目的地。

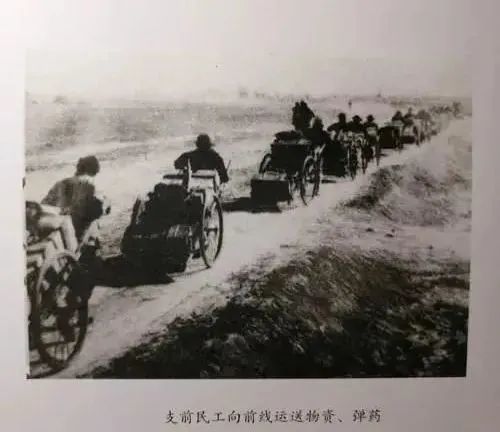

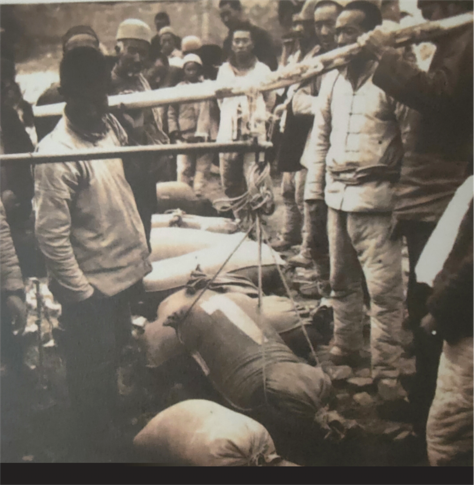

淮海战役中人民群众推小车

唐和恩回忆说,到达目的地的时候,大家都冻得浑身青紫,可是没有一个人发牢骚、有怨言,反而是情绪特别高涨,同志们都兴奋地表示说:敌人的飞机也挡不住我们的运粮队!

在面临着这么多危险的状况下,唐和恩的小队还制定了节省粮食的计划,就为了尽量多给前线的官兵留粮食。

他们不吃运输的小米、白面,只吃“三红”,也就是红高粱、红萝卜和红辣椒。

用唐和恩的话说:这些小米、白面是给前线的子弟兵们准备的,他们哪里舍得吃啊!

赶上下大雨的时候,队员们一个个把自己身上穿的蓑衣、棉衣盖在粮车上,宁愿自己身上淋透,也不能淋湿军粮。

满载着军粮的木轮车艰难地在泥泞的道路上进行,一步一个坑,没有一个人喊累,大家当时心中只有一个目标,就是支援解放军。

在五个多月的支前战斗中,唐和恩和他所在的小车队还创立了许多英雄事迹,为人民立下了不朽的功勋。

那根小竹竿也跟着它的主人一起,跑遍了淮海战场,行军时它被当做拐棍,过河时它被用来探路,有时它还会被绑上树枝用来防空和引路。

这根小竹竿上,密密麻麻地刻满了唐和恩走过的八十八个城镇和村庄的地名,将这些地名连接起来,就形成了跨越山东、江苏、安徽三省,足有四千多公里的人民支前行军地图。

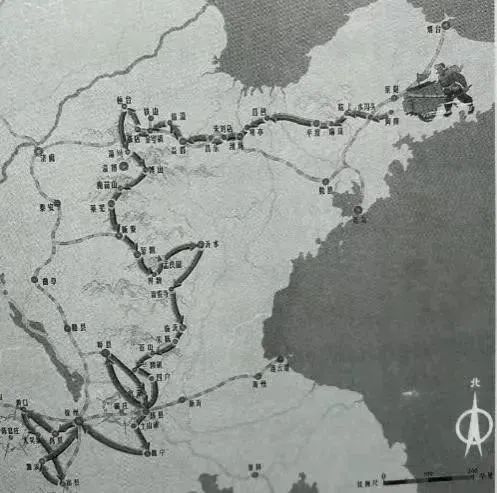

在两个多月的淮海战役期间,我军的后勤部门一共发动了支前民工五百多万人,筹集了小十亿斤的军粮。

顺利运送到前线的军粮也有四亿多斤。农民们用推车和双脚组成的运输队伍,是淮海战役大获全胜的重要保障。

军民同心,互帮互助

以百万计数的民工,以亿万计数的粮食,共产党的一场战役为什么能动员这么大规模的群众?

要回答这个问题,咱得主要从三方面来讲。

第一就是共产党对淮海战役的提前部署。当时,我军指挥部预估,需要吃饭的士兵和俘虏加在一起得有至少八十万人。

因此,必须对后勤工作提出高标准和严要求。后勤部分别派出专人来统计部队的情况和需求,并对送到前方的粮食弹药和各种物资进行接收、调度和分配。

早在淮海战役发动之前,山东解放区就开始了紧张的筹备工作。

为了转运伤员,他们特意组织了四条转运伤员的干线,在干线上,每隔几十里地就会设立一个民站。

这个民站一方面是为了让民工们帮忙运送伤员,另一方面也是让他们能歇歇脚。

在仔细部署和准备的前提下,共产党还制定了一整套完善的民工征集和管理制度。

根据不同的任务,民工们可以分成三种:

第一类是一线随军常备民工,一般都要随军服务两三个月,主要负责运送伤员、警卫和装卸工作。

支前民工担架队

第二类是线转运民工,主要就是像唐和恩那样的运粮小队。

第三类则是后方临时民工,征调的时间只有一个月。这些民工按他们所在的县、区、乡为单位,按军队编制成团、营、连,由各级干部带队。

那位问了,这一套复杂程序下来,听上去又累又危险,真有民工乐意去吗?

您这算问着了,这就得说到第三个方面,那就是共产党对农民们实实在在的关怀。

如果耽误农忙,农民来年的生计可能发生困难。另外,长期在外支前,吃住如何安排?生了病怎么办?支前的牲畜有损伤怎么办?这些问题,共产党都考虑到了。

解放军承诺:民工们每运送伤员达到五十里,就发三十斤的粮食补贴。

在运送伤员的路上,每隔三十里就设一个茶水饮食站,专门为民工们准备吃食。

每隔六十里就设一个宿营站,不仅提供民工们的住宿,而且还常备有修理匠,随时帮民工维修损坏车辆。

不管是茶水饮食站还是宿营站,都安排了医生随时给农工们看病。

哪怕是作战任务繁重,各部队都没忘了对支前民工送温暖、送关爱。

当时,华野二纵发现给民工们的棉衣没及时送来,就立即在部队中组织“献衣爱民”运动。

广大指战员们在自己本就不富裕的御寒衣物里,硬是挤出了两百多件分给民工们,解了他们的燃眉之急。

华野九纵在自身医疗资源十分紧张的情况下,还是派出医护人员为支前民工接种天花疫苗,并给他们治脚伤。

人心都是肉长的。支前民工都是土地改革的受益者,现在各级党组织的关爱又如此到位,让他们没有后顾之忧,那他们必然要以百倍、千倍的热情回报。

淮海战役到了后期,部队的粮食不够吃,农民们就纷纷把自己家的粮食捐出来支援。

解放区人民踊跃缴纳公粮支援前线

战区的群众在被国民党严重掠夺之后,还到处去借粮食供给解放军作战。解放区的人民纷纷把自家的米面捐给解放军,自己只吃粗粮甚至吃山芋叶子,忍受一切物质上的痛苦来支援前线。

时任中野六纵侦察参谋的许克杰感慨地回忆说:有的像山东(的支前民工),还带着锅盔,那个饼子是高粱面的,硬得咬不动。给我们吃的(却是)肉包子。

从这儿,就能看出千千万万普通人民对于党组织的态度。

《荀子·哀公》里有这么一句话:君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。

人民群众是水,人民政权是舟,正是因为军民关系的融洽,才有了唐和恩运输小队的感人故事,也才有了淮海战役的胜利。

人民战争靠人民

其实,除了前面提到的唐和恩小队的感人事迹,在淮海战役里,还有无数普通民工也在做着自己的贡献,他们的故事又是怎样的呢?

当时,一个以沂山命名的担架团里,有位翻身的贫困农民工叫孙永海,是个支前热情很高的积极分子。

没想到,他刚出来运送伤员没多久,家里就来信催他回去,说是他父亲去世了。

然而,孙永海坚定地表示:不完成任务绝不回去。他的这种精神深深地感动了其他民工,大伙都夸他是好样的。

冬天,孙永海趟过冰河抬伤员,冻得浑身颤抖也不肯休息。爬山运送伤员时不小心摔伤他也一声不吭,坚持把药留给伤员用。

哪怕是在休息时间,他也总是在照顾伤员大小便、喝水,为了能让伤员们更好地保暖,他还把自己随身带的狗皮让给伤员。

有一次,部队急需担架运伤员,他一晚上来来回回跑了三趟。

党组织被他的拼劲儿感动,当场批准他火线入党,让他成为了正式的共产党员。像孙永海这样的民工,在各个担架团里绝不占少数。

在安徽的萧县抢救伤员时,正好赶上两边都没熄火,战斗还进行得很激烈。一些民工被炮火吓得不敢走路,有一个民工就勇敢地站出来,带头跳下战壕,顺着战壕去前线抬伤员。

在他带领下,当时就有两副担架跟了上去,后来大伙也纷纷下了战壕,及时地抢救了伤员。

而且,这些民工团不仅是战斗队,还是宣传队。

当时,山东蒙山县的民工住在新解放区的一个村里,房东非常害怕,每天躲在屋里窥探民工的行动,生怕他们会闹事。民工向他借东西,他还堵在门口不让人进去。

民工们就向房东宣传党的政策。他们苦口婆心地和房东解释,说解放军是老百姓的部队,不打人不骂人,还帮群众解决困难。

你想想,我们都是老百姓,要是解放军那样坏,我们还来支前吗?

渐渐地,房东对这些民工也不那么排斥了,甚至会让他们帮忙干一些活。闲下来的时候,民工们就给房东讲解放区的事情。

不久之后,房东态度就变了,对民工们说:“我算看清楚啦,今后再不听国民党放屁啦。”

一直把民工们拒之门外的他还把大家伙都请进了屋里。原来,房东有个漂亮的女儿,前几天不让民工们进屋,是怕他们会把自己的女儿抢走。

在另一个新解放区,民工们也碰上了不让进屋的房东,他们就住在牲口棚里。第二天,他们还冒着雪为房东清理牲口圈。

房东大受感动,跑出来和他们道歉,把他们让进了屋里。

就这样,在这些民工的大力宣传之下,许多解放新区的老百姓都开始信任共产党,甚至投入了支前队伍。

支前路线图

民工为前线部队运送物资,抢救护送伤员,极大地鼓舞了部队的士气,战场上军爱民、民拥军的场面随处可见。

当时,民工们每次评奖,部队都送很多东西给他们。住在一个村里的时候,战士们总是让出房子给民工住,自己就在露天搭棚子凑合。

打仗的时候很难找到饭锅,一旦找到,部队总是让民工先做饭。民工没有棉衣穿,部队就将缴获的棉衣送给他们……

类似的事情数都数不完。而老百姓们也把所有的支持和信任全部交给了解放军。

后来,陈毅谈起淮海战役的胜利时说:淮海战役是一场真正的人民战争。淮海战役有胜利,是老百姓用小推车推出来的。

毛泽东也说:“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。”

而淮海战役中,奔走在前线与后方的500多万支前民工,就是这些话最好的证明。