《长津湖》只拍了他的前半生,他的后半辈子才叫人震撼……

日期:2022-11-09 14:07 来源:青年文摘 字号:大中小

《长津湖》又要拿奖了。

在刚公布的金鸡奖提名中,《长津湖》一口气揽下最佳故事片、最佳导演等八项提名,实至名归。

还记得电影结束时那句让人泪如泉涌的台词:“第七穿插连,应到157人,实到1人。”

电影中易烊千玺饰演的伍万里,其实是很多长津湖参战士兵的缩影,塑造这个人物时,创作组参考了很多原型,16岁的新兵蛋子、雪山上的冰雕连,其实都是源自真实的事件。

但今天我想讲一个电影之外的真实故事,这个故事的主人公是“伍万里”的原型之一,他的人生,比《长津湖》更加震撼。

1950年冬天,抗美援朝志愿军291团政委和他的侦查参谋在执行任务时,遇到了一具“尸体”。

零下几十摄氏度的天气里,他躺在冰河旁一动不动,似乎已经没有任何生命迹象。

他们将这具“尸体”小心翼翼地翻过来,想要确认这位战友的身份,才发现这个人竟然还活着,只是陷入了昏迷。

不过眼前的景象触目惊心,让两人一时说不出话来:

这位看起来相当年轻的战士,满脸都是冻得开裂的血痕,最骇人的是他的左眼——只剩下一个血糊糊、黑洞洞的窟窿。

他腹部的衣服,已经被血浸透,冻成了块儿,杨参谋伸手一摸,摸到一团软乎乎的东西,低头一看,是一截肠子,已经流出了体外。

而这时,这具“尸体”竟然醒了过来。

高烧烧得他已经意识模糊,从他断断续续的话语中,他们得知,这个年轻人是执行长津湖二五〇高地阻击任务的二连战士。全连53个人,只剩下他一个。

他叫朱彦夫,那一年,他17岁。

他的故事,要从这场战役说起。

冷。饿。

朱彦夫分不清哪种感觉更强烈。

那是他们守住高地的第三天,粒米未进。实在饿得受不了了,他和几个战友吃了一些从被子里掏出来的棉絮,试图让胃里不那么难受。

12月份,长津湖南部的气温已经到达了零下三十多摄氏度,战士们如果不戴手套去握枪,手在离开枪体的一瞬间,手心就会被撕下一块皮。

在这样饥寒交迫的处境里,他们只有少得可怜的弹药,和激战两天后仅剩的19个伤兵。

而远处,是美军两个装备精良的主力营。二十多辆坦克、数十门火炮、飞机,都瞄准了这块风雪呼啸的高地。

天渐渐黑了,新一轮的轰炸又将到来。

朱彦夫不知道自己能挺多久,但连长下了死命令:“只要还有口气,就得打。”他们拖住敌人的时间越长,大部队就越能安全地转移。

他在连队里年纪算小的,却已经是个经验丰富的老兵。14岁起朱彦夫就跟着部队,参加了淮海战役、渡江战役等大大小小数次战斗。

参军是他瞒着母亲偷偷报名的,那时他年纪小,部队不肯要他,朱彦夫就跟着队伍一直走,硬是磨进了队伍。

母亲一定很想念他,也一定十分埋怨他……但这些思绪,此时的朱彦夫都无暇顾及,他必须打起十二分精神应对今晚的阻击,只有活下来,他才能回家。

战斗打响了,那晚的炮火前所未有地猛烈。

美军从空中、地面合围地毯式地轰炸,把整个山头都翻了个个,这些炮弹炸毁了他们单薄的掩体,也炸断了朱彦夫回家的路。

当二五〇高地上的硝烟缓缓散去,被弹火耕翻了千百遍的碎石冻土之上,朱彦夫逐渐恢复了意识。

四周除了风声,只剩死一般的寂静。

他睁开眼睛,却发现右眼相当模糊,而左眼完全看不见了。他想动动手和脚,却不听使唤。与此同时,腹部和口腔内传来一股灼烧一般的刺痛。

“坏事了,受了重伤?连眼睛也都瞎了?手为啥没知觉?”当再次把手贴到嘴上,用牙狠狠咬了几口仍无知觉后,他立即想到双脚可能也被冻坏了,他连续几次试图站立,结果都摔倒在地。

“双手、双腿、双眼,还有脑袋,都完了?都报销了?”他下意识地伸手摸了一把周围,没有摸到任何东西。

对于这场战斗最后的记忆,朱彦夫只记得连长牺牲前对他说:“咱爷俩有一个——最好是你能活下来,那该多好啊!”

可朱彦夫此刻却只想了结自己。他想开枪自尽,但手已经冻成一个拳头,连扣扳机都做不到。

不知道过了多久,远处山谷突然传来模模糊糊的枪声,这让朱彦夫迅速警觉起来——有枪声,就意味着有部队。只要有部队,他就要想办法与部队取得联系。

朱彦夫开始了他这辈子最漫长、最艰难的行军。他依靠手肘和膝盖,一半靠爬、一半靠滚地朝枪声的方向,一点一点艰难地行进。

不知多久之后,他爬到一条冰河上,突然一条腿掉进冰窟里去了,几番拼命挣扎,终于爬上岸来,但已精疲力尽。

他再也爬不动了。

截肢。

这是医生给出的建议。

朱彦夫被送到医院时,四肢已经被完全冻坏,他的双脚甚至已经与鞋子黏连在一起。

在朱彦夫昏迷的93天里,医生为他进行了47次手术,颅内取弹、腹内排异、四肢截肢、面颊植皮,他的两只手从手腕以下被锯掉,双腿则从膝盖以下7厘米处被截断。

最后,医生看着这个手术后已经不足60公斤的躯体,只能叹息着说:“如果他能活上3年,就称得上一个奇迹!”

活3天都难。

当朱彦夫从长达3个月的昏迷中苏醒过来时,第一个念头就是“不想活了”。

“我才17岁,失去了四肢,失去了左眼,和一个废物还有什么区别?!”

那段时间,后方医院每天都能听到朱彦夫痛苦的嚎叫,“还我的手!还我的腿!”

可是医生无法回答他,敌人的炮火和长津湖的风雪,亦无法回答他。17岁所代表的所有青春和希望,都在炮火和冰天雪地中,随着他的四肢一起被生生截断了。

有一天,趁护士不注意,朱彦夫翻下床想要从窗口跳下去。短短一段距离,他爬了大半个小时,浑身大汗淋漓,伤口的线也崩开了,才从床边爬到桌子的边缘。

他绝望地意识到,自己已经连结束生命都无法做到了。

医生发现后,将他痛骂一顿:“我们用了三个多月的时间,花费了这么多的努力,才终于从死神手里把你夺了回来,现在你竟然想着去送死?你的命是多少人换回来的!你在战场上连敌人都不怕,现在竟然怕了?!”

朱彦夫痛哭流涕。命是战友给的,他活下来,觉得羞愧,又觉得伤心。

但从那以后,朱彦夫开始配合治疗。既然不能死,那就好好活。

身体恢复后,朱彦夫被转移到荣军休养院,他的身体情况属于“特级伤残”,在疗养院有专人看护,一辈子衣食无忧。

但这样的日子过了4年后,朱彦夫渐渐不甘心于做一个一辈子躺在功劳簿上吃老本的“废物”。

从剧变中淬炼出来的心灵只会更加坚韧,朱彦夫做了一个震惊所有人的决定:主动放弃荣军休养院的特护待遇——他要回家。

他在日记中写:“与其腐烂,不如燃烧!”

1956年,朱彦夫的母亲在家中见到了以为已经牺牲多年的儿子,她哭了又哭——没了双手双脚,他以后要怎么办?

但朱彦夫已经想好了,没有手脚,照样能生活。

他拒绝母亲给他洗衣做饭,开始学着自理。

首先是走路。先在残肢上裹一层衬布,然后套上假肢,用皮带固定。

朱彦夫和他的假肢

这三个看似简单的步骤,因为朱彦夫没有手,而变得艰难万分。一副6米长的衬带,有时候绑半天都绑不好,更别说给皮带穿环插扣了。

好不容易安上假肢,朱彦夫拄起拐杖,猛一使劲站立起来,刚刚扬拐抬腿,就“哐当”摔倒在地。

长达几个月的时间里,朱彦夫都在反复地练习摔倒和爬起来,双腿的创面磨出了鲜血,结了痂,又磨破,最后变成厚厚的茧子。

其次的难题是做饭和吃饭。最开始切菜,他要两只残肢和嘴并用;生火时先用膝盖固定火柴盒,然后两臂夹住火柴歪歪扭扭地划拉,要么点几十次都点不着,要么被火燎了头发。

吃饭,他只能用两条胳膊夹住勺子,慢慢往嘴里送,洒了、歪了,是常有的事。别人吃饭是为了补充能量,他吃一口饭,却要付出数十倍的能量。

就这样日复一日,朱彦夫再次创造了奇迹:他能够自行吃饭、喝水,装上假腿行走,上厕所……

现在,他要做一些更难的事了。

山东省沂源县张家泉村,是个数十年来与世隔绝的穷山沟。

老辈人说,张家泉村两山跨东西,九曲河从村前穿过,村基北高南低,富根扎不进,蓄财挡不住。

这是朱彦夫的家乡。

他回来,就是想为家乡做一点事,做好事。他不需要完整的躯体,但需要一颗完整的心,“有心脏、有大脑就是一个整人,有些人身子全,可不做好事,有心有脑反是祸害,那才是真正的废人!”

朱彦夫相信有心就能办成事,让这里不再那么穷,让他的乡亲能过上好一点的日子。

想要从根源上消除贫困,朱彦夫明白,只靠物质上的富裕是不够的,最先要解决的是村民文化上的贫瘠。

大部分村民并不识字,朱彦夫拿出自己的抚恤金,在村子里办起了扫盲的夜校。

那时男女老少,四五十口人挤在一间小草屋里上他的课。

朱彦夫用两只残臂夹着脆弱的粉笔写板书,总是写了断,断了写。他发明了很多工具,试图让自己把课上得更顺畅——比如给粉笔套上空弹头,这样写起来不容易断。

张家泉村的夜校办了5年,1800多个夜晚,朱彦夫的课风雨无阻。

字要一个一个地认,日子也要一步一步地向前走。

1957年,朱彦夫被推举为村党支部书记,那些跟着他学识字的村民,将整个村子的前途托付给了这个特等伤残的年轻人。

从那以后,朱彦夫没停止过奔波。

拖着8公斤的假肢,拄着拐杖,朱彦夫走遍了村里的山山岭岭,才发现张家泉村有一千多亩的荒山,好几百亩都是山坡地,没有水源浇灌;农田更是堆满了石子和杂草,贫瘠得可怜。

没有水,就打井修渠。没有良田,就棚沟造田。

“这么大的工程,干得了吗?”有人怀疑。

朱彦夫气得把拐杖敲得梆梆响:“不干,沟还会一年年荒下去;整起来,就是咱村的粮囤子。讲困难,我这个残废都不怕,你们还怕啥?”

十几年的时间里,朱彦夫带着村民打了好几口大井,修建了上千米长的水渠,整理出了110亩农田。

哪怕冬天断肢被冻得发麻,血水把假肢和伤腿都冻在了一起;哪怕夏天一不小心,磨出的伤口就化脓发炎……但看着这些水渠和田地,朱彦夫打心眼里高兴。

他知道,张家泉村不用靠天吃饭了。

70年代初,朱彦夫又为村里通电的事奔走。

小乡村没钱买架电材料,他找沿线十几个村的干部商量,大家都面露难色:有那必要吗?先点油灯凑合吧。

朱彦夫不愿凑合。有腿的不跑,他这个没腿的去跑。

这一跑,就是七年。

南京、上海、西安……他拖着残缺的身体四处找材料。为了备齐架电材料,他不舍得多花一分钱,晚上常常在马路边卸下假腿枕着睡觉,不敢多吃饭、多喝水,因为出门在外要尽量减少如厕的次数。

朱彦夫一年一年地奔走,收集的电料所能架设的高压电路公里数,也一公里一公里地增加。

1980年,习惯了黑暗的张家泉村第一次亮起了灯。沿线的十几个村子,也因为这条线路光明起来,过上了亮堂堂的日子。

朱彦夫在任的25年,让张家泉村从贫困村变成了先进村。

这个没手没脚的书记,做了很多人都做不到的事。

20世纪80年代,朱彦夫从岗位上退休了。

距离他17岁那年从战场上死里逃生,已经过去了四十多年。

有些事情会被时间冲淡,有些却不会。

即使长津湖的风雪变幻四十三载,也吹不散永远长眠在那里的二连忠魂;即使岁月与命运的河水如何冲刷,提到那场战役、永远回不来的战友,朱彦夫还是忍不住落泪。

现在想想,当初在山上,最后关头每个人都已经做好了永远无法回家的准备。指导员曾经对他说:“一个连的消亡在战争史上不算什么,但如果有机会,你要让更多人知道这件事。”

这句话,朱彦夫记了数十年,现在卸下担子,他要兑现承诺了。

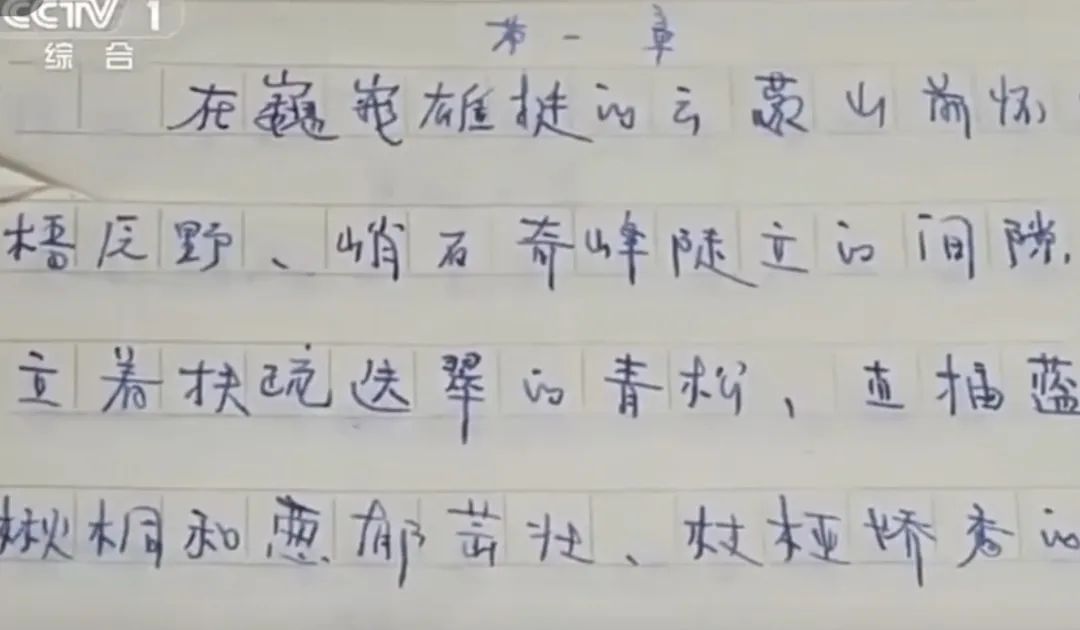

为了让更多人知道发生在二五〇高地上的那场战役,朱彦夫决定把它写成一本书。

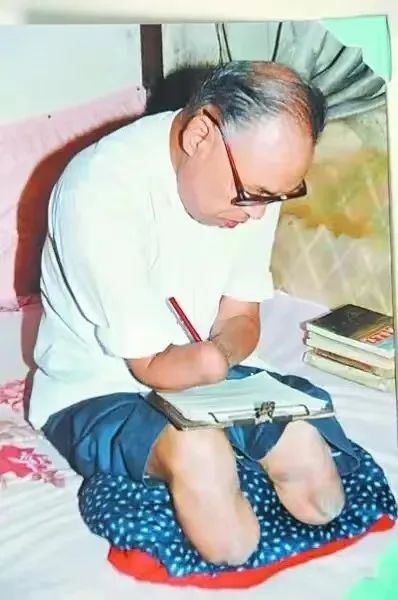

他写得很辛苦。

最开始,他尝试用嘴衔着笔写,但口水经常顺着笔杆流下去,浸湿了稿纸,字也模糊一片。他仅剩的右眼,视力只有0.3,每天写不了几个字,眼睛就开始痛了。

后来他就用两只残臂夹着笔,再用嘴固定,最开始写一个字有拳头大,后来慢慢地,越来越小,写得和铜钱一样大。

不仅生理上的困难不好克服,朱彦夫还面临一个很大的文化问题:他没上过一天学,要把脑海中的画面描述出来,对一个只会写一些字,但从没接触过系统写作的人来说,难如登天。

无数次,因为一个词、一个句子,朱彦夫一憋就是好几天,字典翻烂了好几本。

一天写上几百个字,就是朱彦夫的极限了。

由于日复一日的过度用眼和缺乏睡眠,他的两只眼睛都出了很大的问题,那只受过伤的右眼更是直流血水,去医院包扎也不管用。朱彦夫没再管它,一旦写起来,他就分秒必争。

朱彦夫的手稿

七年,朱彦夫完成了这本三十多万字的巨著,每一个句子都是他用嘴衔笔、用残臂抱笔,在半吨重的稿纸上一个字一个字写下来的。

他写了长津湖的积雪和焦土,写了对他既严格又温柔的连长,还写了那个盼着胜利回国后,能放一个月假回去探望怀孕妻子的新兵,也写了最后被永远留在那座山上的“冰雕连”……

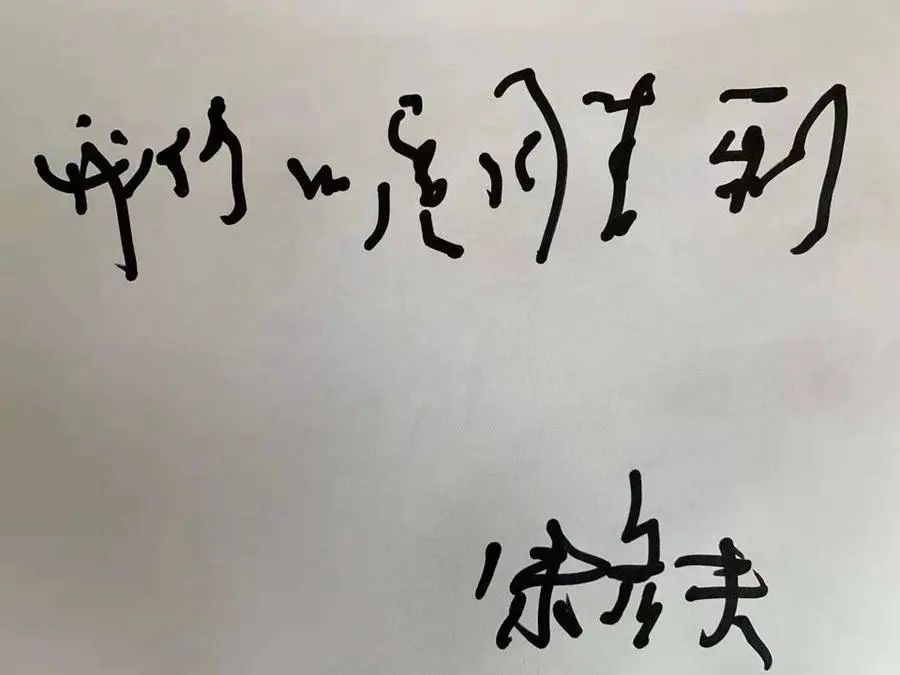

这本书出版的那一天,朱彦夫在扉页上写下了二连每一个战士的名字,然后把自己关在屋子里,将这本书点燃,烧给了每一位战友。

“指导员,我把大家都带回来了。”

2010年,朱彦夫心脏病发作,体内被放进了5个支架。但之后数年,80多岁的他依旧坚持每天看新闻、看报、做笔记。

用他的话说,“战士就意味着冲锋,生命不息,冲锋不止。”

朱彦夫一生都在战斗和冲锋。有人说,他是中国的保尔·柯察金,他的一生就是“三杆子”:

17岁那年,他扛起枪杆子,和风雪搏斗,捡回了自己一条命;

24岁那年,他挥起锄杆子,向贫穷宣战,惠泽了整个张家泉村的乡亲;

60岁那年,他拿起笔杆子,与自己抗争,告慰了牺牲在长津湖战役里的53条英灵。

那么,就用保尔·柯察金那句名言向朱老致敬吧:

“人最宝贵的是生命,生命对人来说只有一次。人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧。”

2021年,朱彦夫寄语疫情:“我们一定胜利”

生命于他不止一次,因为他曾无数次重生过;战士于他也不仅仅是一段经历,而是贯穿了他整个生命的注脚。

人的一生应当这样度过。

参考资料:

微信公众号@西部战区 “中国的保尔·柯察金”——朱彦夫

微信公众号@鹰展文化 极限人生的生命壮歌--朱彦夫

微信公众号@历史解说君 长津湖“冰雕战士”朱彦夫,失去四肢和左眼,93天动47次手术

微信公众号@十点读书 时代楷模朱彦夫:一生都在战斗,一生都在坚守

央视《感动中国》 朱彦夫